廢青是生活,用小說記住香港的樣子是志業——專訪 《下流人》《失魂男女》 海笑

文|翟翱

2020-07-07

一個人的失敗或許是不光彩的,但若同一整座城市失敗則否。因為深愛過,奮鬥過。可是一座城市怎會失敗呢?用文學折疊一座城市的身世——從西西的《我城》到海笑寫《下流人》《失魂男女》——便可看出端倪。

海笑1986年生,離西西1974年寫的《我城》也遠了。時間與其上盤據的巨龍,讓我城香港有了質變,同時誕生更多傾注這座城市以生命的作品。投身寫小說前,海笑曾短暫任電影公司編劇,之後在雜誌社當記者五年。筆名海笑就是那時來的,「因為是公司裡年紀最小的,名字有個『海』字,便被暱稱『海少』。」後來他改「少」字為「笑」。但為何笑?或許是看透了,可以用笑面對不成功。

▲海笑自言生活過得很廢,除了寫小說,現在以接案拍片為生。(圖/海笑提供)

寫不成功 謳歌自由人

《下流人》便是一部擁抱不成功的小說。小說寫一對男女在颱風天香港天文台掛起風球時相遇,不尋常的機緣注定了他們不安分的愛情。他們半夜溜進知名家具店,在那進食、做愛。兩人分分合合,最後女方為了更遠大的生活離開了男方。

到底,這是一段在例外狀態滋長的愛情,像李歐卡霍的《新橋戀人》,唯有在那圍起整修,半是廢墟半是工地的橋上,各有算計的男女才能看見彼此。愛情轟轟烈烈,卻也說散就散,或者兩者互為因果。小說最後,晉身上流的女主角自道:「我成功了。可是,我越來越不了解成功。」愛情事業都一無所獲的男主角則自稱「自由人」。

海笑說,小說名「下流」有兩個意思,一個是他們的階級,無法往上,只得向下;一個是他們的愛情,有不堪,也未必純潔,所以下流。儘管如此,也值得書寫。因為海笑說,那其實是「很實際的愛情」。

「我相信每個人都有真正愛的人,就是看你會不會、能不能抓住。例如我跟太太在中學認識,拍拖幾年分手,之後各過各的生活,也跟其他人交往,後來忘不了彼此,才又走在一起。」

所以《下流人》主角是他自己嗎?海笑說,他寫小說喜歡把朋友的故事放進,男主角原型來自他朋友,「我的故事多是喝酒時聽來的。」杯酒人生,光彩的與黯淡的,都在此現身。

此外,寫不成功的男女,也與他自小求學經驗有關。「從小到大,我就抗拒香港的某些價值——其實不止香港,全世界都這樣——父母要你好好讀書,找份好工作,最好是金融業或律師。我問自己:『是不是每個人都要過這樣的人生?我是不是要過這樣的人生?』不過小時候我沒反抗,是讀到中學,發現自己跟不上其他人。以前我只是平庸,中六(註:相當於台灣高三)才發覺自己可能被淘汰。」

海笑開始逃學,常常稱病躲在家或跑到電影院,也就在那時,他看了很多電影。有天,他看了《驕陽似我》(註:台譯《心靈捕手》),覺得很震撼。電影說,「不完美才是好東西,能選擇讓誰進入我們的世界。」後來海笑向父母坦言不想上學,想學電影。父母答應了他,於是他研讀電影課程。

回首求學之路,海笑說,「我發現沒有完成父母的期望,不跟著這座城市的價值走,也沒關係。現在我可以跟爸媽說,我不是沒能力,而是能力在其他地方。」海笑現從事自由業,接案拍片,同時寫作。

自言廢青 卻也很踏實

海笑自稱「廢青」。「沒辦法,我真的挺廢,每天睡到十點十一點,下午寫點東西,晚上就跑出去玩。」廢青如他,也在文學裡找到知音——太宰治。「讀太宰治,我受到很大的衝擊,原來文學可以這樣寫,可以這麼無賴。影響我的,還有《麥田捕手》。」或許這正是海笑作品微微抵抗世界又喪志的原因。

海笑坦承,以前香港文學、華語文學看得不多,直到讀了劉以鬯《酒徒》,「他的作品讓我知道要寫香港人的生活,城市的面貌,寫很實在,很生活的事。」寫很實在很生活的事,便無可免的觸碰2014年占中運動以來的香港現實。

2014年,海笑還在雜誌社工作,遇上抗爭,不曾寫長篇的他竟洋洋灑灑生出十萬字小說,想像十年後的香港會是如何,「每天看到香港這樣,我需要一個空間發洩自己的情緒。」為何用文字發洩?海笑說,他也不知道,但「寫完挺舒服的」。隔年,電影《十年》問世,同樣想像香港十年之後。不過海笑說當時寫的小說未曾發表,與電影完全無關,「有這樣的巧合,我不意外,因為每個香港人都在思考未來。」

面對劇變 靠小說治癒

未來一直來,2019年香港迎來更劇烈的抗爭運動,海笑也參與其中。《失魂男女》便是一部寫運動中男女相遇相愛的故事。男子有恐慌症,女子有憂鬱症,所以「失魂」。然而,他們卻在烽火連天的運動裡不藥而癒。香港在燃燒,他們的愛情亦是。《失魂男女》是大國崛起後的《傾城之戀》,只是這一回,不止男女主角換人,連讓香港陷落的,也換了對象。

《傾城之戀》裡女主角「流蘇並不覺得她在歷史上的地位有什麼微妙之點」,然而《失魂男女》明白他們在做什麼。小說裡,有人問:「輸了怎麼辦?」男主角說:「這或者就是上天給予這代香港人的意義。」女主角回答:「真可憐,上天一定很討厭香港人。」面對劇變,也不無自嘲。

其實海笑寫完《下流人》後,「想寫溫柔一點的東西」,《失魂男女》本想寫一對患有精神疾病的男女相愛,寫到一半便遇到運動爆發,「我停筆了一個月,完全沒心情寫,後來我跟編輯說,想把小說時空換成當下。」這是他貫徹想寫「很實在,很生活的事」,現世險阻,愛情若是。

《失魂男女》人物原型也來自海笑的朋友,「他們都有情緒障礙,卻加入翻天覆地的運動,情緒越來越差,仍相互扶持,幫助大家。這讓我想,我應該讓他們在運動中獲得痊癒。」

所以《失魂男女》不止是男女主角,也指其他投入這場運動的香港人,「大家狀態都很差,但我想跟大家一起走下去,告訴人們不一定要去前線,要堅強的生活。我不知道香港會不會變好,但我希望我們都能過得更好。首先,就是不要放棄自己。」

▲海笑跟朋友租有一塊地方,叫「六樓后座」,「除了開派對,也會做實事,每年都會做小劇場。」此為海笑在演出後台照,戴橙色假髮。(圖/海笑提供)

我城不再 還有下半場

未來一直來,威脅不是惘惘的,而是有文字的。採訪當下,香港正要迎接一項未知的法律,而我打字的此刻,法律已詔告天下。當時我問海笑,還會繼續寫嗎?他說2017年結婚生小孩後,便想寫80、90年代的香港,讓自己小孩知道香港曾有的樣子。擔不擔心創作自由?「會,但我也不知道可以寫什麼,不可以寫什麼,這就是最危險的。但如果真的害怕,就不寫了,此刻我還會寫下去。」

1974年,西西寫下一代香港人得以在文學中安身立命的《我城》。《我城》裡,西西寫道:「你的國籍呢?有人就問了,因為他們覺得很奇怪。你於是說,啊,啊,這個,這個,國籍嗎。你把身分證明書看了又看,你原來是一個只有城籍的人。」

近半世紀後,海笑《下流人》的男主角說:「我的故鄉是香港。」他父親則反問:「怎會?香港只是一個城市,你有你的故鄉。」用文學折疊香港,竟有點諷刺,原來,「只有城籍的人」,可以是一件幸福的事。

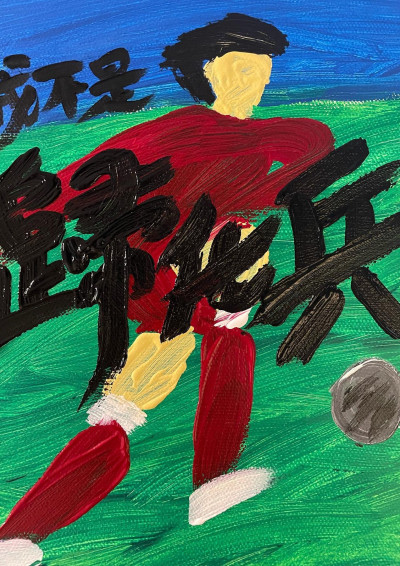

海笑喜歡運動,有兩項運動特別啟發他。他說跑步跟寫作很像,都是一個人經歷一段很遠的路,只能靠意志力撐下去。另一個是足球,足球教他,「不到最後一刻不能放棄,」未來還在來,所以還有下半場、下下半場要踢。

▲我問海笑有無一張你最喜歡的香港地景照片?他寄來這張夏慤道照片,附註:「其實沒有很喜歡夏慤道,只不過太多回憶,在這裡睡過不知幾多晚,也在這裡面對催淚彈、橡膠子彈等攻擊。這是小時候從來未想過要面對的事。」(圖/海笑提供)